Fernwärme wird in großen Heizkraftwerken produziert. Mittels Kraft-Wärme-Kopplung entsteht hier gleichzeitig Strom und Wärme, die über gut isolierte Rohrleitungen verteilt werden. Dabei kommen Energieträger wie Gas, Kohle, Biomasse und erneuerbare Energien zum Einsatz. Doch woher kommt Fernwärme? Im weiteren Verlauf dieses Artikels erfahren Sie detailliert, welche Technologien zur Anwendung kommen, welche Brennstoffe genutzt werden und wie der Transport zur Verbrauchsstelle funktioniert.

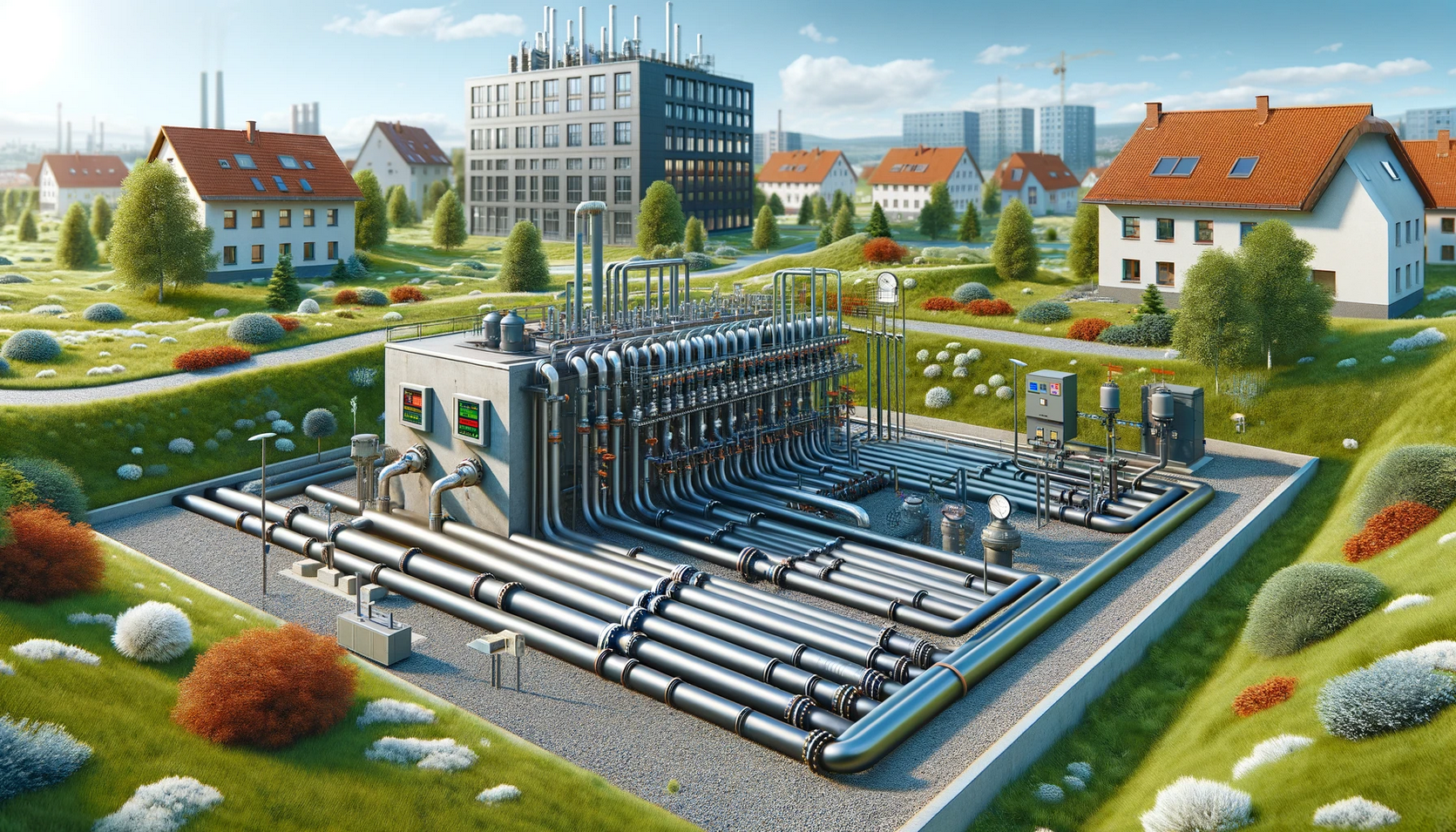

Fernwärme wird zentral in Heizkraftwerken durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt und anschließend über isolierte Rohrleitungen zu den Verbrauchern transportiert.

Die Umweltfreundlichkeit der Fernwärme hängt stark von den verwendeten Brennstoffen ab; erneuerbare Energien gewinnen zunehmend an Bedeutung, während fossile Brennstoffe weiterhin genutzt werden.

Bis 2045 soll Fernwärme klimaneutral sein; staatliche Förderungen und politische Rahmenbedingungen unterstützen den Ausbau der Fernwärmenetze und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Fernwärme wird zentral in Heizkraftwerken erzeugt und nutzt die Kraft-Wärme-Kopplung, um gleichzeitig Strom und Wärme zu produzieren. Diese Wärme wird dann durch ein stark gedämmtes Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern, wie Wohngebäuden, Gewerbe und Industrie, transportiert.

Ein Anschluss an das Fernwärmenetz ist erforderlich, um diese Art der Heizung nutzen zu können.

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ermöglicht die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme beim Verbrennen eines Energieträgers. In GuD-Anlagen (Gas- und Dampfturbinenanlagen) beispielsweise treiben hohe Temperaturen die Gasturbine an, die Wasserdampf für die Dampfturbine erzeugt. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Brennstoffe und spart rund 40 % der Primärenergie.

Ein weiterer Vorteil der KWK ist die effiziente Nutzung von Abwärme, die bei der Stromerzeugung entsteht. Biomasseheizkraftwerke spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie Wärme und elektrische Energie für Fernwärmenetze gleichzeitig erzeugen können.

Power-to-Heat-Anlagen wandeln überschüssige erneuerbare Energien in Wärme um und tragen so zur Energiewende bei. Diese Anlagen nutzen zum Beispiel überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen, um Wärme zu erzeugen, die dann in das Fernwärmenetz eingespeist wird.

Die Erzeugung von Fernwärme erfolgt durch verschiedene Brennstoffe, darunter fossile Brennstoffe wie Gas, Kohle und Öl sowie erneuerbare Energien wie Biomasse, Geothermie und Solarthermie.

Die Wahl des Energieträgers beeinflusst maßgeblich die Umweltfreundlichkeit der Fernwärme.

Fossile Brennstoffe sind die häufigsten Primärenergiequellen für Fernwärme. Die wichtigsten fossilen Energieträger sind Erdgas, Steinkohle und Braunkohle. In Deutschland spielt Erdgas eine zentrale Rolle als Brennstoff in vielen Fernwärmeanlagen.

Ein Beispiel ist das steinkohlebetriebene Großkraftwerk Mannheim, das 70 % des Wärmebedarfs in der Region deckt. Die Gas- und Dampfturbinentechnik im Kombikraftwerk ist besonders effizient bei der Nutzung von Erdgas. Der CO₂-Ausstoß bei der Fernwärmeerzeugung mit Kohle beträgt 340 bis 360 g CO₂ pro kWh.

Erneuerbare Energien wie Biomasse, Geothermie und Solarthermie gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Fernwärmeversorgung. Biomasse wird in KWK-Anlagen verwendet und umfasst feste Biomasse wie Holzhackschnitzel und Altholz.

Staatliche Maßnahmen fördern den Ausbau von Biomasseheizkraftwerken durch Investitionszuschüsse, was die Nutzung erneuerbarer Energien weiter vorantreibt. Auch industrielle Abwärme trägt zur klimaneutralen Fernwärme bei.

Abwärme von Industrieanlagen bietet eine wertvolle Quelle für die Fernwärmeversorgung und kann die Effizienz in der Fernwärmeerzeugung steigern.

Die Nutzung dieser Abwärme reduziert die Umweltbelastung und unterstützt nachhaltige Energiekonzepte.

Fernwärme wird über große Distanzen in isolierten Rohrleitungen transportiert. Diese Rohrleitungen mit guter Wärmedämmung sind entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Höhere Wärmeverluste entstehen beim Transport über lange Distanzen, was die Effizienz beeinträchtigen kann.

Fernwärmeverteilungsanlagen bestehen aus Hauptleitungen, Verteilleitungen und Hausanschlussleitungen.

Isolierte Rohrleitungen werden für einen effektiven Transport von Fernwärme genutzt, um Wärmeverluste zu minimieren. Diese Rohrleitungen sind entscheidend für die Effizienz des gesamten Systems.

Die Wärmeübergabestation nutzt Wärmetauscher, um die Fernwärme effizient in das Heizsystem eines Gebäudes zu transferieren. Dadurch entfällt der Platzbedarf für Heizkessel und Brennstofflager, was eine erhebliche Platzersparnis ermöglicht.

Das abgekühlte Wasser wird nach der Wärmeabgabe zurück ins Heizkraftwerk geleitet, wo es erneut erhitzt wird, um wieder in das Fernwärmenetz und zur Wärmelieferung eingespeist zu werden.

Dieses Kreislaufsystem ist entscheidend für die Effizienz und Nachhaltigkeit der Fernwärmeversorgung.

Die Umweltfreundlichkeit der Fernwärme hängt maßgeblich von den verwendeten Energiequellen ab. Fernwärme ist besonders nachhaltig, wenn sie aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Je geringer der Anteil fossiler Energieträger, desto nachhaltiger ist die Fernwärme.

Das Ziel ist es, die Fernwärme bis 2045 vollständig klimaneutral zu gestalten.

Bis 2045 muss die Fernwärme emissionsfrei sein. Der Wärmeversorger sorgt dafür, dass die gelieferte Wärme nach und nach klimaneutral wird. Gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Wärmeplanungsgesetz steuern die Wärmewende in Deutschland.

Neue Heizungen sollen ab 2024 mindestens 65 % ihres Bedarfs mit erneuerbaren Energien decken.

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) regelt die Erstellung von Wärmeplänen in Städten und Gemeinden, was den Ausbau von Fernwärmenetzen vorantreibt. Zum 1. Januar 2024 treten das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Wärmeplanungsgesetz in Kraft, die klare Vorgaben für die Wärmeversorgung schaffen. Die staatliche Förderung für den Anschluss an ein Fernwärmenetz beträgt 30 bis 70 % der Kosten, was den wirtschaftlichen Anreiz erhöht.

Die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) ist ein zentrales Instrument zur Unterstützung des Ausbaus von Wärmenetzen. Kommunen und lokale Akteure entscheiden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung über den Ausbau von Fernwärmenetzen, was maßgeblich für die Umsetzung ist.

Neue Technologien wie Smart Grids und Künstliche Intelligenz fördern die Effizienz von Fernwärmesystemen. Diese Innovationen tragen dazu bei, die Fernwärme zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Die tatsächlichen laufenden Kosten für Fernwärme setzen sich aus dem jährlichen Grundpreis und dem Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde zusammen. Die Preise für Fernwärme variieren von Ort zu Ort aufgrund verschiedener Energieträger, Erzeugungstechnologien und geografischer Gegebenheiten.

Mit der Anpassung der Wärmeerzeugung in der Fernwärmeversorgung werden Energie- und Wärmewendeziele angestrebt, die die Wirtschaftlichkeit verbessern sollen.

Die Kosten für den Anschluss an ein Fernwärmenetz unterscheiden sich je nach Region und Anbieter. Die Kosten für den Anschluss eines kleineren Gebäudes an das Fernwärmenetz liegen typischerweise zwischen 8.000 und 15.000 Euro.

Um herauszufinden, ob ein Haus an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden kann, sollte man sich an die Kommune oder den kommunalen Energieversorger wenden.

Der Grundpreis für Fernwärme macht typischerweise etwa 25 % der Gesamtkosten aus. Die durchschnittlichen Kosten für Fernwärme lagen 2024 bei etwa 14 Cent pro Kilowattstunde. Fernwärme liefert jährlich sofort nutzbare Wärme, wodurch die Notwendigkeit für Wartungskosten entfällt.

Die Bedienung von Fernwärme ist einfach und vergleichbar mit traditionellen Gasheizungen, was den Komfort erhöht.

Staatliche Förderungen und klare politische Rahmenbedingungen sind notwendig, um den Ausbau der Fernwärmenetze voranzutreiben. Ziel ist es, Fernwärme bis 2045 vollständig klimaneutral zu gestalten, durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien.

Zu den Vorteilen der Fernwärme zählen unter anderem die hohe Effizienz, die Nutzung von Abwärme und die Reduktion von CO₂-Emissionen. Die hohe Effizienz von Fernwärme resultiert aus der gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Energie in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Nachteile sind unter anderem die Abhängigkeit von einem einzigen Versorger und mögliche höhere Kosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen.

Die hohe Effizienz von Fernwärmesystemen gewährleistet eine optimale Energieausnutzung. Durch die Nutzung industrieller Abwärme kann Fernwärme umweltfreundlicher produziert werden. Die Umstellung auf Fernwärme trägt zur signifikanten Reduktion von CO₂-Emissionen bei.

Die Fernwärme bietet zahlreiche Vorteile, die ihre Nutzung attraktiv machen.

Verbraucher sind oft langfristig an einen Anbieter gebunden, was die Flexibilität bei einem Anbieterwechsel einschränkt. Die Abhängigkeit von einem einzigen Versorger bedeutet, dass es keinen Wettbewerb gibt, was zu überhöhten Preisen führen kann. Fehlender Wettbewerb in der Fernwärmebranche führt zu Monopolstellungen der Anbieter, was Unsicherheit bei den Verbrauchern schafft.

Fernwärme kann regionale Preisdifferenzen aufweisen, was zu höheren Kosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen führen kann.

Die Fernwärme bietet eine nachhaltige und effiziente Lösung für die Wärmeversorgung von Gebäuden. Durch die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien kann sie einen erheblichen Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen leisten. Trotz einiger Nachteile wie der Abhängigkeit von einem einzigen Versorger und den möglichen höheren Kosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen überwiegen die Vorteile. Mit der richtigen politischen Unterstützung und innovativen Technologien hat die Fernwärme eine vielversprechende Zukunft vor sich.

Fernwärme ist eine zentrale Heizmethode, bei der Wärme in Heizkraftwerken erzeugt und über isolierte Rohrleitungen an Verbraucher verteilt wird. Diese Methode nutzt häufig Kraft-Wärme-Kopplung, sodass gleichzeitig Strom und Wärme produziert werden.

Für die Fernwärmeerzeugung kommen sowohl fossile Brennstoffe wie Gas, Kohle und Öl als auch erneuerbare Energien wie Biomasse, Geothermie und Solarthermie zum Einsatz. Dies ermöglicht eine vielseitige und nachhaltige Energieversorgung.

Fernwärme wird durch ein stark gedämmtes Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert, was hilft, Wärmeverluste zu minimieren. Dieser effiziente Transport gewährleistet eine zuverlässige Wärmeversorgung.

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) spielt eine entscheidende Rolle in der Fernwärme, da sie die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme ermöglicht und somit die Energieeffizienz um etwa 40 % steigert. Dies trägt zur Reduzierung des Brennstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen bei.

Die Nutzung von Fernwärme bietet hohe Effizienz und eine Reduktion von CO₂-Emissionen durch die Nutzung industrieller Abwärme. Allerdings gibt es Nachteile wie die Abhängigkeit von einem einzigen Versorger und potenziell höhere Kosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen.